في الأيام الأولى من عام 2011 حيث اندلعت نيران الحرب تدريجياً في بعض المدن السورية. صارت بعض المجموعات الإرهابية ترى الساحة مهيّأة لصولاتها وأخذت تهاجم الناس الأبرياء بوحشية. في عام 2014، هاجمت «داعش» – التي كانت موجودة بالفعل في سوريا والتي كانت تُثير الفوضى والقتل – العراق وخططت لتنفيذ أهداف شنيعة أخرى في المنطقة بعد السيطرة على العراق، ولكن لم يمرّ وقتاً طويلاً حتى تحوّل حلم الخلافة إلى كابوس أسود.

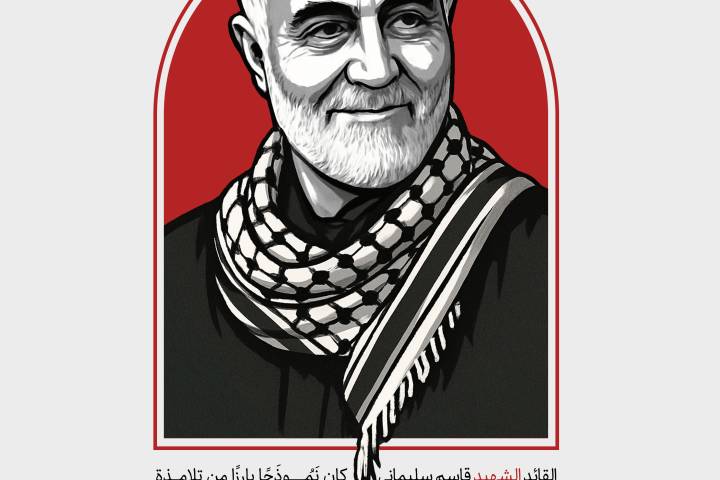

«أنا الحقير، باعتباري جندي مكلّف من جناب سماحتكم في هذه الساحة، بعد استكمال عملية تحرير البوكمال آخر معقل لداعش، وتنكيس علم هذه المجموعة الأمريكية-الصهيونية ورفع العلم السوري، أعلنُ نهاية هيمنة هذه الشجرة الخبيثة الملعونة». بعد سبع سنوات، أي في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، كتب اللواء قاسم سليماني رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران، أعلن فيها رسمياً من خلال هذه العبارات نهاية هيمنة «داعش». قائدٌ لم تخفَ شجاعته خلال تلك السنوات السبع عن أحد، وأثنى عليه أعداؤه مرات عديدة. جنديٌّ عالميّ الوطن، الذي لديه هدف كبير في ذهنه، إزالة الظلم في جميع أنحاء العالم…

كانت طفولته صعبة، وكان والده عاملاً ولم يكن ميسور الحال. منذ السنوات الأولى من حياته، ذاق طعم الحرمان. كانت يعمل في الرعي منذ سن الخامسة، وكان نصيبه السنوي من الملابس عبارة عن ملابس قديمة وزوجين من الأحذية المطاطية المرقّعة. وبهذه الحالة، كان يأخذ الخراف إلى المراعي، ووفقاً لكلامه هو، لم يكن عنده خوف من أي شيء. ويصف تلك الأيام في مذكراته على النحو التالي: «كنت أذهب إلى غابة اللوز البري دون خوف من الذئاب التي كانت تكمن للخراف في فصل الشتاء». وفي بعض الأحيان، أثناء هذه التنقلات، كانت أصابع قدميه تبرز من الحذاء الممزق وتُدمى بسبب الاصطدام بالحجارة.

كان يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً عندما ذهب إلى المدينة للمساعدة في سداد ديون والده. لقد رأى السيارات للمرة الأولى. في خضم كل تلك الجاذبيات المدنية، كان يشعر بالغربة والوحدة. لكن كان عليه ألّا يستسلم. كان عليه أن يجد عملاً لنفسه بأي شكل من الأشكال. كانت بُنيته الصغيرة وضعفه الجسدي يمنعان أصحاب الدكاكين من القبول به للعمل. «كنت أطرق باب أيّ متجر ومقهى ومطعم وورشة عمل وأسأل: هل تريدون عاملاً؟ كان الجميع ينظرون إلى طولي القصير وبُنيتي النحيفة ويُجيبون بالرفض». لكن بالنسبة له ليس هناك طريق مسدود. فالإصرار والإلحاح أعطيا نتيجة. في نهاية المطاف، جذب انتباه مقاول بناء، وتم تشغيله في حمل الطوب. إنه عمل صعب ومرهق. على الرغم من أن يديه كانت تصاب بالجروح أثناء العمل، لكن متعة الحصول على الأجر الأسبوعي، كانت تزيل كل ذلك التعب من جسمه المرهَق. «اشتريت بسكويت “مينو” الصغيرة مقابل ريالين ودفعتُ خمسة ريالات أيضاً واشتريت أربع حبات موز. لقد فجت كثيراً. زال كل التعب من جسدي. كانت هذه هي المرة الأولى التي أكلت فيها الموز». بعد ستة أشهر، أخيراً أرسل الأموال اللازمة لعائلته إلى القرية، وبعد ذلك اشتغل أيضاً في أعمال أخرى.

ومن أهم الأنشطة التي مارسها بجدية منذ صباه كانت الرياضات القتالية والزورخانة (المصارعة الشعبية). «كان للرياضة أثر كبير في أخلاقي الدينية، وكانت الرياضة من أهم العوامل التي حالت دون انجراري إلى المفاسد الأخلاقية بالرغم من كوني شاباً. خاصة الرياضات التراثية التي لها أسس أخلاقية ودينية». كل هذه الجهود والأنشطة جعلته يصبح رياضياً محترفاً ويمتلك جسماً رشيقاً في سن 21 عاماً.

تزامنت مرحلة شبابه مع نضالات واسعة النطاق ضد النظام الملكي (الشاهنشاهي). وفي نفس الأيام تعرّف إلى الإمام الخميني بفضل الأصدقاء الذين وجدهم. لقد جعلت هذه المعرفة عقله أكثر تنوّراً وانبهاراً بشخصية الإمام الخميني. لقد بدأ خوض طريق النضال بتلك الروحية الجريئة. على الرغم من أنه كان يقع في بعض الأحيان في شباك الشرطة ويتعرض للضرب، ولكن على حد قوله: «لم أستطع التحرك لمدة ثلاثة أيام بسبب الألم. لكنني كنت أشعر بطاقة جديدة في داخلي. وانحسر الخوف من التعرض للضرب والتعذيب. كنت أفكر بأنه: لقد حصل ما كان ينبغي أن يحصل!»

بعد انتصار الثورة الإسلامية في فبراير (شباط) 1979، أصبح عضواً فخرياً في حرس الثورة الإسلامية في كرمان، وبعد عامين من بداية هجوم صدام ضد إيران، دأب على التدريب العسكري. بعد ذلك تم تعيينه قائداً لفرقة كرمان وأدّى دوراً مهماً في انتصار العديد من العمليات. كان قائداً، لكن علاقته بالقوات التي كانت تحت إمرته لم تكن من أعلى إلى أسفل. كان يحبهم، وكانت تربطه بهم علاقة عاطفية. أحد رفاقه في النضال يصفه على النحو التالي: «كان الحاج قاسم كان من القادة الذين يتقدمون أولاً حتى تشعر قواته بأن القائد هو الدرع والأمن لهم، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الثقة بالنفس والشجاعة والبسالة بين القوات، وبذلك يمكنهم كسر أي سدّ. «عندما يرتدي القائد نفس الملابس التي يرتديها عناصره ويأكل نفس الطعام الذي يأكلونه، يصبح محبوب القلوب». مصداقٌ واضح للآية: {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} (الفتح،29).

لقد حافظ على نفس هذا التعامل فيما يتعلق بأفراد عائلته. انشغالاته الكثيرة لم تجعله غير مبال باحتياجات أسرته أو ألّا يُبدي لهم المحبّة. ينقل شقيقه عنه: «كان أخي يعشق أبناءه وربّاهم على محبّة أهل البيت (ع). كان مهتماً بالقضايا والأحوال اليومية. وحتى أثناء الدراسة من الابتدائية إلى إتمام الجامعة، كان يسعى للذهاب إلى مدرسة الأبناء مرتين على الأقل في السنة ويسأل عن أوضاع أبنائه التعليمية. كان يسعى دائماً إلى رضا والدنا ووالدتنا، لأنه كان يعتبر أن رضا الله مِن رضاهما. وكان يوصي الأبناء والأقارب باحترام والديهم».

بعثَ انتهاء حرب نظام صدام حسين ضد الجمهورية الإسلامية وانسحاب القوات الصهيونية من لبنان عام 2000 حياةً جديدة في روح المقاومة في المنطقة. صار حزب الله يزداد قوة بقيادة السيد حسن نصر الله والحاج عماد مغنية. وهذا ما دفع “إسرائيل” إلى التفكير في تدمير حزب الله، وفي يوليو (تموز) 2006 شنت هجوماً واسع النطاق على مناطق مختلفة من لبنان. في ذلك الوقت وصل إلى لبنان رغم الحصار وأخطار التنقّل، ومن خلال حضوره إلى الميدان نقلَ المعلومات اللازمة إلى القادة والقوات.

يقول السيد حسن نصر الله عن حرب الـ 33 يوماً: «كان حضور الحاج قاسم في لبنان في الأيام الأولى للحرب ضرورياً ومهماً جداً. كان يستطيع ألّا يأتي إلى لبنان وأن يبقى في طهران ويتابع أخبار الحرب من هناك. أو كان يمكنه الذهاب إلى دمشق ومتابعة الحرب معنا بالقرب منا. ففي تلك الأيام، لم تكن دمشق تتعرض لاعتداء أو هجوم من قبل القوات الصهيونية، لكن الحاج قاسم أصرّ على القدوم إلى لبنان». ويصف سماحته جهود الحاج قاسم من أجل تحرير فلسطين على النحو التالي: «كان الحاج قاسم يتابع الدعم اللازم لفصائل المقاومة حتى تتمكن من الصمود في وجه المحتلين والصهاينة. ولم يكن يعترف هو ولا حرس الثورة الإسلامية بأي خطوط حمراء في دعم الفلسطينيين وفصائل المقاومة وتقديم المشورة العسكرية لهم. كان يضع كل ذراع ضالعة في صنع الأسلحة والصواريخ في تصرّف هذه الفصائل».

بعد خمس سنوات، عندما ظهرت ظاهرة «داعش» المشؤومة في سوريا، باعتباره قائداً لقوة القدس، حالَ دون تقدّم «داعش» بمنتهى الدراية والنبوغ العسكري. خلال مراسم ذكرى الأربعين لاستشهاد أحد القادة، عندما وعد بتدمير مواقع «داعش» في ثلاثة أشهر، لم يتصور أحد أنه بعد 59 يوماً، سيفتح هو وقواته آخر المواقع الإرهابية من خلال الانتصار في عملية البوكمال، وإعلان النهاية التامة لهيمنة «داعش» على أراضي العراق وسوريا. هيمنةٌ تم القضاء عليها بلطف من الله وبصمود قوى المقاومة، بالرغم من وجود المساعدات المالية والتسهيلات من دولٍ مثل أمريكا من أجل تأسيسها، وبالرغم من مساعيهم الدؤوبة لإبقائها.

وفي النهاية، في صباح يوم الجمعة 3 يناير (كانون الثاني) 2020، بالقرب من مطار بغداد، عندما توجّه إلى العراق للقيام بمهمة استشارية مع الحاج أبو مهدي المهندس (نائب قيادة الحشد الشعبي العراقي) وأصدقاء آخرين، في عملية إرهابية أمر بها الرئيس الامريكي، عرج هذا القائد الإسلامي العظيم والمفتخَر إلى السماء. سنوات من الجهاد المخلص والشجاع في ساحات النضال ضد الشياطين والأشرار في العالم، وسنوات من الشوق للاستشهاد في سبيل الله، رفعته في نهاية المطاف إلى هذا المقام الرفيع، وسال دمه الطاهر على الأرض على يد أشقى البشر. شخص كان همّه أداء واجبه في أي وقت وفي أي مكان، سواء في وسط ساحة المعركة أو في خضم الكوارث الطبيعية لمساعدة ضحايا الفيضانات أو التجول في الجبال والصحاري لرعي الأغنام.

المصدر ؛ KHAMENEI.IR

2

«أنا الحقير، باعتباري جندي مكلّف من جناب سماحتكم في هذه الساحة، بعد استكمال عملية تحرير البوكمال آخر معقل لداعش، وتنكيس علم هذه المجموعة الأمريكية-الصهيونية ورفع العلم السوري، أعلنُ نهاية هيمنة هذه الشجرة الخبيثة الملعونة». بعد سبع سنوات، أي في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، كتب اللواء قاسم سليماني رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران، أعلن فيها رسمياً من خلال هذه العبارات نهاية هيمنة «داعش». قائدٌ لم تخفَ شجاعته خلال تلك السنوات السبع عن أحد، وأثنى عليه أعداؤه مرات عديدة. جنديٌّ عالميّ الوطن، الذي لديه هدف كبير في ذهنه، إزالة الظلم في جميع أنحاء العالم…

كانت طفولته صعبة، وكان والده عاملاً ولم يكن ميسور الحال. منذ السنوات الأولى من حياته، ذاق طعم الحرمان. كانت يعمل في الرعي منذ سن الخامسة، وكان نصيبه السنوي من الملابس عبارة عن ملابس قديمة وزوجين من الأحذية المطاطية المرقّعة. وبهذه الحالة، كان يأخذ الخراف إلى المراعي، ووفقاً لكلامه هو، لم يكن عنده خوف من أي شيء. ويصف تلك الأيام في مذكراته على النحو التالي: «كنت أذهب إلى غابة اللوز البري دون خوف من الذئاب التي كانت تكمن للخراف في فصل الشتاء». وفي بعض الأحيان، أثناء هذه التنقلات، كانت أصابع قدميه تبرز من الحذاء الممزق وتُدمى بسبب الاصطدام بالحجارة.

كان يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً عندما ذهب إلى المدينة للمساعدة في سداد ديون والده. لقد رأى السيارات للمرة الأولى. في خضم كل تلك الجاذبيات المدنية، كان يشعر بالغربة والوحدة. لكن كان عليه ألّا يستسلم. كان عليه أن يجد عملاً لنفسه بأي شكل من الأشكال. كانت بُنيته الصغيرة وضعفه الجسدي يمنعان أصحاب الدكاكين من القبول به للعمل. «كنت أطرق باب أيّ متجر ومقهى ومطعم وورشة عمل وأسأل: هل تريدون عاملاً؟ كان الجميع ينظرون إلى طولي القصير وبُنيتي النحيفة ويُجيبون بالرفض». لكن بالنسبة له ليس هناك طريق مسدود. فالإصرار والإلحاح أعطيا نتيجة. في نهاية المطاف، جذب انتباه مقاول بناء، وتم تشغيله في حمل الطوب. إنه عمل صعب ومرهق. على الرغم من أن يديه كانت تصاب بالجروح أثناء العمل، لكن متعة الحصول على الأجر الأسبوعي، كانت تزيل كل ذلك التعب من جسمه المرهَق. «اشتريت بسكويت “مينو” الصغيرة مقابل ريالين ودفعتُ خمسة ريالات أيضاً واشتريت أربع حبات موز. لقد فجت كثيراً. زال كل التعب من جسدي. كانت هذه هي المرة الأولى التي أكلت فيها الموز». بعد ستة أشهر، أخيراً أرسل الأموال اللازمة لعائلته إلى القرية، وبعد ذلك اشتغل أيضاً في أعمال أخرى.

ومن أهم الأنشطة التي مارسها بجدية منذ صباه كانت الرياضات القتالية والزورخانة (المصارعة الشعبية). «كان للرياضة أثر كبير في أخلاقي الدينية، وكانت الرياضة من أهم العوامل التي حالت دون انجراري إلى المفاسد الأخلاقية بالرغم من كوني شاباً. خاصة الرياضات التراثية التي لها أسس أخلاقية ودينية». كل هذه الجهود والأنشطة جعلته يصبح رياضياً محترفاً ويمتلك جسماً رشيقاً في سن 21 عاماً.

تزامنت مرحلة شبابه مع نضالات واسعة النطاق ضد النظام الملكي (الشاهنشاهي). وفي نفس الأيام تعرّف إلى الإمام الخميني بفضل الأصدقاء الذين وجدهم. لقد جعلت هذه المعرفة عقله أكثر تنوّراً وانبهاراً بشخصية الإمام الخميني. لقد بدأ خوض طريق النضال بتلك الروحية الجريئة. على الرغم من أنه كان يقع في بعض الأحيان في شباك الشرطة ويتعرض للضرب، ولكن على حد قوله: «لم أستطع التحرك لمدة ثلاثة أيام بسبب الألم. لكنني كنت أشعر بطاقة جديدة في داخلي. وانحسر الخوف من التعرض للضرب والتعذيب. كنت أفكر بأنه: لقد حصل ما كان ينبغي أن يحصل!»

بعد انتصار الثورة الإسلامية في فبراير (شباط) 1979، أصبح عضواً فخرياً في حرس الثورة الإسلامية في كرمان، وبعد عامين من بداية هجوم صدام ضد إيران، دأب على التدريب العسكري. بعد ذلك تم تعيينه قائداً لفرقة كرمان وأدّى دوراً مهماً في انتصار العديد من العمليات. كان قائداً، لكن علاقته بالقوات التي كانت تحت إمرته لم تكن من أعلى إلى أسفل. كان يحبهم، وكانت تربطه بهم علاقة عاطفية. أحد رفاقه في النضال يصفه على النحو التالي: «كان الحاج قاسم كان من القادة الذين يتقدمون أولاً حتى تشعر قواته بأن القائد هو الدرع والأمن لهم، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الثقة بالنفس والشجاعة والبسالة بين القوات، وبذلك يمكنهم كسر أي سدّ. «عندما يرتدي القائد نفس الملابس التي يرتديها عناصره ويأكل نفس الطعام الذي يأكلونه، يصبح محبوب القلوب». مصداقٌ واضح للآية: {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} (الفتح،29).

لقد حافظ على نفس هذا التعامل فيما يتعلق بأفراد عائلته. انشغالاته الكثيرة لم تجعله غير مبال باحتياجات أسرته أو ألّا يُبدي لهم المحبّة. ينقل شقيقه عنه: «كان أخي يعشق أبناءه وربّاهم على محبّة أهل البيت (ع). كان مهتماً بالقضايا والأحوال اليومية. وحتى أثناء الدراسة من الابتدائية إلى إتمام الجامعة، كان يسعى للذهاب إلى مدرسة الأبناء مرتين على الأقل في السنة ويسأل عن أوضاع أبنائه التعليمية. كان يسعى دائماً إلى رضا والدنا ووالدتنا، لأنه كان يعتبر أن رضا الله مِن رضاهما. وكان يوصي الأبناء والأقارب باحترام والديهم».

بعثَ انتهاء حرب نظام صدام حسين ضد الجمهورية الإسلامية وانسحاب القوات الصهيونية من لبنان عام 2000 حياةً جديدة في روح المقاومة في المنطقة. صار حزب الله يزداد قوة بقيادة السيد حسن نصر الله والحاج عماد مغنية. وهذا ما دفع “إسرائيل” إلى التفكير في تدمير حزب الله، وفي يوليو (تموز) 2006 شنت هجوماً واسع النطاق على مناطق مختلفة من لبنان. في ذلك الوقت وصل إلى لبنان رغم الحصار وأخطار التنقّل، ومن خلال حضوره إلى الميدان نقلَ المعلومات اللازمة إلى القادة والقوات.

يقول السيد حسن نصر الله عن حرب الـ 33 يوماً: «كان حضور الحاج قاسم في لبنان في الأيام الأولى للحرب ضرورياً ومهماً جداً. كان يستطيع ألّا يأتي إلى لبنان وأن يبقى في طهران ويتابع أخبار الحرب من هناك. أو كان يمكنه الذهاب إلى دمشق ومتابعة الحرب معنا بالقرب منا. ففي تلك الأيام، لم تكن دمشق تتعرض لاعتداء أو هجوم من قبل القوات الصهيونية، لكن الحاج قاسم أصرّ على القدوم إلى لبنان». ويصف سماحته جهود الحاج قاسم من أجل تحرير فلسطين على النحو التالي: «كان الحاج قاسم يتابع الدعم اللازم لفصائل المقاومة حتى تتمكن من الصمود في وجه المحتلين والصهاينة. ولم يكن يعترف هو ولا حرس الثورة الإسلامية بأي خطوط حمراء في دعم الفلسطينيين وفصائل المقاومة وتقديم المشورة العسكرية لهم. كان يضع كل ذراع ضالعة في صنع الأسلحة والصواريخ في تصرّف هذه الفصائل».

بعد خمس سنوات، عندما ظهرت ظاهرة «داعش» المشؤومة في سوريا، باعتباره قائداً لقوة القدس، حالَ دون تقدّم «داعش» بمنتهى الدراية والنبوغ العسكري. خلال مراسم ذكرى الأربعين لاستشهاد أحد القادة، عندما وعد بتدمير مواقع «داعش» في ثلاثة أشهر، لم يتصور أحد أنه بعد 59 يوماً، سيفتح هو وقواته آخر المواقع الإرهابية من خلال الانتصار في عملية البوكمال، وإعلان النهاية التامة لهيمنة «داعش» على أراضي العراق وسوريا. هيمنةٌ تم القضاء عليها بلطف من الله وبصمود قوى المقاومة، بالرغم من وجود المساعدات المالية والتسهيلات من دولٍ مثل أمريكا من أجل تأسيسها، وبالرغم من مساعيهم الدؤوبة لإبقائها.

وفي النهاية، في صباح يوم الجمعة 3 يناير (كانون الثاني) 2020، بالقرب من مطار بغداد، عندما توجّه إلى العراق للقيام بمهمة استشارية مع الحاج أبو مهدي المهندس (نائب قيادة الحشد الشعبي العراقي) وأصدقاء آخرين، في عملية إرهابية أمر بها الرئيس الامريكي، عرج هذا القائد الإسلامي العظيم والمفتخَر إلى السماء. سنوات من الجهاد المخلص والشجاع في ساحات النضال ضد الشياطين والأشرار في العالم، وسنوات من الشوق للاستشهاد في سبيل الله، رفعته في نهاية المطاف إلى هذا المقام الرفيع، وسال دمه الطاهر على الأرض على يد أشقى البشر. شخص كان همّه أداء واجبه في أي وقت وفي أي مكان، سواء في وسط ساحة المعركة أو في خضم الكوارث الطبيعية لمساعدة ضحايا الفيضانات أو التجول في الجبال والصحاري لرعي الأغنام.

المصدر ؛ KHAMENEI.IR

2

الرأي

إرسال تعليق لهذا المقال